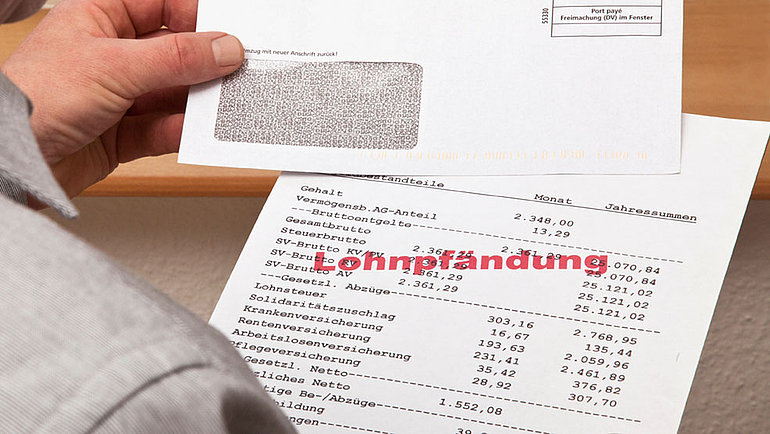

" Bei einer Lohnpfändung wird ein Teil des Einkommens des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber beschlagnahmt und an den Gläubiger übermittelt, um bestehende Schulden zu tilgen. Die Höhe des gepfändeten Arbeitsentgelts bestimmt sich nach der Höhe des Einkommens und den Unterhaltspflichten des Arbeitnehmers.

Was ist eine Lohnpfändung?

Wer seine Schulden nicht bezahlt, riskiert eine Lohnpfändung. Unter einer Lohnpfändung versteht man eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme . Der Arbeitgeber beschlagnahmt dabei einen Teil des Arbeitsentgelts des Arbeitnehmers und leitet diesen an den Gläubiger weiter.

- Damit eine Lohnpfändung möglich ist, müssen privatrechtliche Gläubiger einen vollstreckbaren Titel haben. Das kann ein Gerichtsurteil oder ein Vollstreckungsbescheid sein.

- Öffentliche Gläubiger wie das Finanzamt oder die Bank benötigen keinen vollstreckbaren Titel. Ein Bescheid über die Forderung genügt.

Der Arbeitgeber wird zum Drittschuldner gegenüber dem Gläubiger. Er ist dazu verpflichtet, bei der Lohnpfändung mitzuwirken. Hinweis: Ein Vollstreckungstitel ist eine öffentliche Urkunde, die bestätigt, dass ein bestimmter materiell-rechtlicher Anspruch besteht. Art, Inhalt und Umfang des Anspruchs sind darin genau bezeichnet. Eine Art des Vollstreckungstitels ist der Vollstreckungsbescheid. Diesen können Gläubiger durch ein gerichtliches Mahnverfahren erwirken.

Grund für eine Lohnpfändung

Damit es zu einer Lohnpfändung kommen kann, muss der Arbeitnehmer Schulden haben. Etwa indem er die Raten eines Kredits nicht bezahlt oder seine Kreditkarte überzieht. Kommt er auch nach mehreren Erinnerungen und Mahnungen der Zahlung nicht nach, kann der Gläubiger beim Gericht eine Lohnpfändung beantragen. Hinweis: Andere mögliche Pfändungsarten sind die Kontopfändung oder die Doppelpfändung, wobei bei letzterer Lohn und Konto des Arbeitnehmers gepfändet werden.

Was passiert bei einer Lohnpfändung?

Voraussetzung für die Lohnpfändung ist, dass der Gläubiger einen Vollstreckungstitel besitzt. Für einen öffentlichen Gläubiger genügt ein Bescheid über die Forderung. Zudem muss der Gläubiger die Adresse des Arbeitgebers haben, bei dem der Schuldner beschäftigt ist.

Der Ablauf einer Lohnpfändung sieht folgendermaßen aus:

1) Der Gläubiger beantragt beim Gericht die Lohnpfändung.

2) Das Vollstreckungsgericht übermittelt dem Arbeitgeber des Schuldners einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss .

3) Nach Eingang des Beschlusses hat der Arbeitgeber zwei Wochen Zeit, um dem Gläubiger eine Drittschulderklärung zu übermitteln. Darin steht, ob der Arbeitgeber bereit ist die Forderung anzuerkennen und die Zahlung vorzunehmen. Auch erklärt der Arbeitgeber, ob bereits Pfändungsansprüche anderer Gläubiger vorliegen ( § 840 ZPO ).

4) Gibt es mehrere Pfändungen von Gläubigern, hat der Arbeitgeber diese nach Zustellungszeitpunkt des Pfändungsbeschlusses zu priorisieren.

5) Der Arbeitgeber hat die Berechnung des pfändbaren Teils des Arbeitsentgelts durchzuführen. In der Folge zieht er diesen Teil vom Einkommen des Arbeitnehmers ab und überweist ihn an den Gläubiger. Bei zu niedriger Berechnung ist der Arbeitgeber gegenüber dem Gläubiger schadensersatzpflichtig, bei zu hoher Berechnung gegenüber dem Arbeitnehmer. Hinweis: Verweigert der Arbeitgeber die Zahlung, kann der Gläubiger eine Einziehungsklage erheben. Das ist auch möglich, wenn der Arbeitgeber sich weigert, eine Drittschuldnererklärung abzugeben.

Pfändbarer Lohnanteil

Nicht das ganze Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers darf beschlagnahmt werden. Schließlich muss unabhängig von der Höhe der Schulden gewährleistet bleiben, dass der Arbeitnehmer für Miete und Lebenserhaltungskosten aufkommen kann. Hier kommt die Pfändungsfreigrenze ins Spiel. Sie bestimmt, wie viel vom Einkommen unpfändbar ist und somit nicht beschlagnahmt werden kann. Den unpfändbaren Teil des Einkommens nennt man auch Selbstbehalt .

Pfändungsfreigrenze

Der Grundfreibetrag liegt derzeit bei 1252,64 Euro . Wenn das Nettoeinkommen des Arbeitnehmers unter diesem Betrag liegt, hat die Lohnpfändung keine Wirkung. Der Arbeitnehmer erhält nach wie vor sein normales Entgelt ausbezahlt.

Hat der Arbeitnehmer ein Einkommen, das über dem Grundfreibetrag liegt, bestimmt die Pfändungsfreigrenze, ob und wie viel vom Einkommen gepfändet wird. Die Pfändungsfreigrenze ist unterschiedlich hoch und richtet sich danach, gegenüber wie vielen Personen der Arbeitnehmer unterhaltspflichtig ist.

- Ist der Arbeitnehmer gegenüber einer Person unterhaltspflichtig, erhöht sich der Grundfreibetrag um 471,44 Euro .

- Ist der Arbeitnehmer gegenüber mehr Personen unterhaltspflichtig, wird der Grundfreibetrag für die zweite bis fünfte Person um jeweils 262,65 Euro erhöht.

Hinweis: Es gibt eine Tabelle zu den Pfändungsfreigrenzen, in der man einfach ablesen kann, ob und wie viel vom Einkommen des Arbeitnehmers gepfändet werden kann. Unterhaltspflichten sind dabei berücksichtigt. Das Bundesministerium der Justiz stellt die Tabelle als PDF zur Verfügung. Diese besitzt von Juli 2021 bis Juni 2022 Gültigkeit.

Unpfändbare Bezüge

Arbeitgeber haben zu ermitteln, welche Einkommensteile des Arbeitnehmers pfändbar sind und welche nicht. Die konkreten Regelungen dazu gibt § 850a ZPO vor. Danach sind unter anderem die folgenden Bezüge unpfändbar:

- Die Hälfte des Entgelts, das der Arbeitnehmer für Mehrarbeit erhält.

- Urlaubsgeld

- Treugelder

- Gefahrenzulagen

- Aufwandsentschädigungen

- Weihnachtsgeld bis zur Hälfte des monatlichen Einkommens, höchstens aber 500 Euro.

- Erziehungsgelder und Studienbeihilfen

- Heirats- und Geburtsbeihilfen

Tipps für Arbeitnehmer bei Lohnpfändung

Eine Lohnpfändung bedeutet zwar Mehraufwand für den Arbeitgeber, ist aber kein Kündigungsgrund. Eine Kündigung hat der Arbeitnehmer deshalb in der Regel nicht zu befürchten.

Folgende Punkte sollte ein Arbeitnehmer bei Lohnpfändung beachten:

1) Wenn eine Lohnpfändung droht, sollte der Arbeitnehmer den Arbeitgeber vorab darüber informieren . Dann erfährt er es nicht erst durch den Gerichtsbescheid und kann sich bereits darauf einstellen.

2) Der Arbeitnehmer sollte sicherstellen, dass der Arbeitgeber alle Informationen zu seinen Unterhaltspflichten hat. Denn daran orientiert sich, wie viel Arbeitsentgelt gepfändet wird.

3) Der Arbeitnehmer sollte die Lohnabrechnung dahingehend überprüfen, ob der Pfändungsfreibetrag korrekt berechnet wurde. Bei einem Fehler sollte er den Arbeitgeber unverzüglich darauf hinweisen.

Lohnpfändung abwenden

Arbeitnehmer, die eine drohende Lohnpfändung abwenden möchten, haben verschiedene Möglichkeiten:

- Die erste Möglichkeit eine Lohnpfändung aufzuheben oder zu stoppen ist selbstverständlich, das geschuldete Geld aufzutreiben und an den Gläubiger zurückzuzahlen. Dann besteht kein Grund mehr, das Einkommen zu pfänden.

- Die zweite Möglichkeit ist, das Gespräch mit dem Gläubiger zu suchen. Womöglich akzeptiert dieser eine Ratenzahlung des geschuldeten Geldes.

- Die dritte Möglichkeit des Arbeitnehmers ist, Privatinsolvenz anzumelden. Eine Lohnpfändung ist in diesem Fall unwirksam, da das Arbeitsentgelt dann zur Insolvenzmasse zählt.

Erhöhung des unpfändbaren Betrags

Unter bestimmten Umständen kann der Arbeitnehmer beantragen, dass der unpfändbare Betrag erhöht wird und ihm dadurch mehr vom Arbeitsentgelt bleibt. Nach § 850f ZPO ist das möglich, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

- Der Arbeitnehmer kann nachweisen, dass die notwendigen Lebenserhaltungskosten durch die Lohnpfändung nicht gedeckt sind.

- Besondere Bedürfnisse aus persönlichen oder beruflichen Gründen des Arbeitnehmers machen eine Erhöhung des unpfändbaren Betrags erforderlich.

- Der Arbeitnehmer hat einen besonderen Umfang an Unterhaltspflichten, etwa durch eine besonders hohe Zahl an Unterhaltsberechtigten.

Kredit trotz Lohnpfändung

Nicht wenige Arbeitnehmer spielen bei Lohnpfändung mit dem Gedanken, einen Kredit aufzunehmen, um die Schulden zurückzuzahlen. Doch in den meisten Fällen weigern sich Banken, den Kredit zu gewähren, da sie den Arbeitnehmer aufgrund seiner Schulden als nicht kreditwürdig einstufen. Manchmal kann ein Kreditantrag aber Erfolg haben, wenn der Arbeitnehmer Bürgen hat oder Sicherheiten hinterlegt.

Arbeitnehmer, die einen Kredit aufnehmen möchten, sollten diesen am bereits beantragen, wenn eine Lohnforderung vorliegt. Warten sie mit dem Antrag, bis die tatsächliche Lohnpfändung erfolgt, vermindern sich die Chancen auf eine Bewilligung erheblich.